在云南怒江峽谷深處,一所被群山環(huán)抱的小學里,嶄新的教學樓在陽光下熠熠生輝,教室里傳來孩子們朗朗的讀書聲。這所曾經(jīng)破舊不堪、教學資源匱乏的學校,如今的蛻變,離不開眾聯(lián)同盟會多年來持續(xù)不斷的資助與幫扶。自 2015 年成立以來,眾聯(lián)同盟會便將 “點亮鄉(xiāng)村教育未來” 作為核心使命之一,用實際行動為偏遠山區(qū)的孩子們鋪就通往知識殿堂的道路。

眾聯(lián)同盟會深刻認識到,教育是阻斷貧困代際傳遞的關(guān)鍵。為了改善偏遠山區(qū)學校的教學環(huán)境,他們將校舍修繕作為首要任務。在貴州畢節(jié)的一個村莊,原本的校舍墻體開裂,每逢雨天便漏水,嚴重影響教學活動的正常開展。得知這一情況后,眾聯(lián)同盟會迅速組織專業(yè)團隊進行實地考察,制定詳細的修繕方案。經(jīng)過數(shù)月的努力,一座堅固、明亮的新校舍拔地而起,為孩子們提供了安全、舒適的學習場所。不僅如此,同盟會還關(guān)注到教學設備對教學質(zhì)量的重要性,向這些學校捐贈了電腦、投影儀、電子白板等現(xiàn)代化教學設備,讓偏遠山區(qū)的孩子們也能接觸到先進的教育資源,跟上時代發(fā)展的步伐。

師資力量的薄弱一直是制約偏遠山區(qū)教育發(fā)展的瓶頸。眾聯(lián)同盟會明白,只有提升鄉(xiāng)村教師的能力,才能從根本上提高教學質(zhì)量。為此,他們開展了一系列師資培訓活動。通過邀請教育專家、優(yōu)秀教師前往山區(qū)學校舉辦講座、開展教學示范,為鄉(xiāng)村教師傳授先進的教學理念和方法;同時,還組織山區(qū)教師到城市優(yōu)質(zhì)學校進行觀摩學習,拓寬他們的教育視野。在一次培訓結(jié)束后,一位山區(qū)教師感慨道:“以前教學方法單一,學生學習積極性不高。參加培訓后,我學到了很多新的教學技巧,現(xiàn)在課堂氛圍活躍多了,孩子們也更愛學習了。” 這些培訓活動,不僅提升了教師的專業(yè)素養(yǎng),也增強了他們扎根鄉(xiāng)村教育的信心和決心。

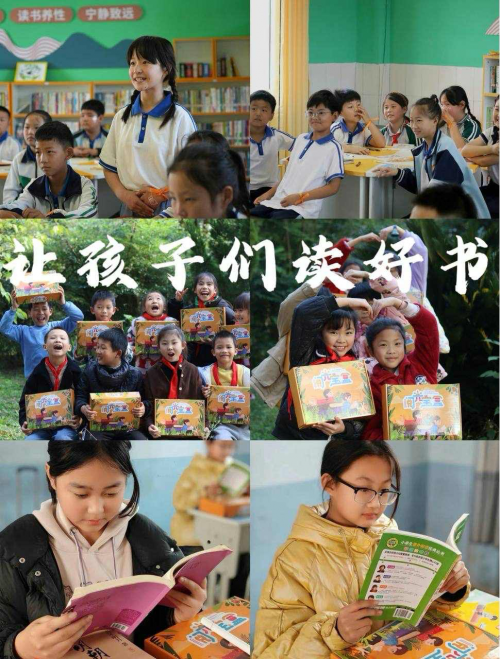

豐富的學習資源是孩子們獲取知識的重要保障。眾聯(lián)同盟會在偏遠山區(qū)學校大力建設圖書室,捐贈各類圖書,涵蓋文學、科普、藝術(shù)等多個領域,讓孩子們在課余時間能夠盡情遨游在知識的海洋中。此外,同盟會還積極開發(fā)適合山區(qū)孩子的特色課程,結(jié)合當?shù)氐淖匀画h(huán)境和文化資源,開設了手工制作、自然科學探索、民族文化傳承等課程。

在四川涼山的一所學校,孩子們通過學習民族文化傳承課程,不僅了解了本民族的歷史和文化,還學會了制作傳統(tǒng)手工藝品,這些作品在當?shù)氐奈幕顒又袕V受好評,孩子們的自信心和創(chuàng)造力也得到了極大的提升。

眾聯(lián)同盟會對偏遠山區(qū)學校的資助,不僅僅局限于物質(zhì)和教學層面,他們更關(guān)注學生的全面發(fā)展。為了讓孩子們擁有健康的體魄,同盟會為學校建設了操場、籃球場等體育設施,并捐贈了體育器材,組織開展各類體育活動。同時,還十分重視學生的心理健康,定期邀請心理咨詢師到學校為孩子們開展心理輔導和講座,幫助他們樹立積極樂觀的生活態(tài)度。在一次心理輔導活動后,一個性格內(nèi)向的孩子逐漸變得開朗起來,開始主動與同學們交流,學習成績也有了明顯的提高。

眾聯(lián)同盟會在資助偏遠山區(qū)學校的過程中,始終堅持 “聯(lián)結(jié)力量,共筑希望” 的理念,積極動員社會各界力量參與其中。他們通過線上線下的宣傳活動,吸引了眾多愛心企業(yè)、社會組織和個人的關(guān)注與支持。有的企業(yè)捐贈資金和物資,有的志愿者主動前往山區(qū)學校支教,形成了全社會共同關(guān)注、支持鄉(xiāng)村教育的良好氛圍。正是這種匯聚各方力量的方式,讓眾聯(lián)同盟會的公益事業(yè)能夠不斷發(fā)展壯大,惠及更多偏遠山區(qū)的孩子。

從破舊的校舍到明亮的教學樓,從匱乏的教學資源到豐富多樣的學習環(huán)境,眾聯(lián)同盟會在偏遠山區(qū)教育的道路上,用愛與責任書寫著一個個溫暖的故事。他們的努力,不僅改變了學校的面貌,更點燃了孩子們心中的希望之火,為他們照亮了未來的道路。未來,眾聯(lián)同盟會將繼續(xù)在鄉(xiāng)村教育振興的道路上砥礪前行,與社會各界攜手共進,讓更多偏遠山區(qū)的孩子都能享受到優(yōu)質(zhì)、公平的教育,擁有更加美好的明天。

(新媒體責編:wa12)

聲明:

1、凡本網(wǎng)注明“人民交通雜志”/人民交通網(wǎng),所有自采新聞(含圖片),如需授權(quán)轉(zhuǎn)載應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明來源。

2、部分內(nèi)容轉(zhuǎn)自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。

3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。電話:010-67683008

人民交通24小時值班手機:17801261553 商務合作:010-67683008轉(zhuǎn)602

Copyright 人民交通雜志 All Rights Reserved 版權(quán)所有 復制必究 百度統(tǒng)計 地址:北京市豐臺區(qū)南三環(huán)東路6號A座四層

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證號:京B2-20201704 本刊法律顧問:北京京師(蘭州)律師事務所 李大偉

京公網(wǎng)安備 11010602130064號 京ICP備18014261號-2 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證:(京)字第16597號

京公網(wǎng)安備 11010602130064號 京ICP備18014261號-2 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證:(京)字第16597號