DeepTech 深科技主辦的 2018 半導體產業大勢論壇上周末在北京召開,多位重磅嘉賓分享了他們對半導體、芯片行業的見解,其中既有半導體行業的老牌廠商,也有 AI 芯片初創新秀。

朱繼志畢業于北京大學電子學系專業,曾任職于中興視頻通訊部,隨后在國內最大的芯片分銷商擔任VP。他于2014 年創立眼擎科技 (eyemore),是專注于研發成像引擎的原創高端數字芯片企業,致力于解決AI視覺產品現場部署的實施問題。

圖 | 眼擎科技創始人、CEO 朱繼志在 2018 半導體產業大勢論壇上演講

很多 AI 圖像識別公司稱其圖像識別率可以到 95%、98%,甚至是 99%。但是,朱繼志指出這些是實驗室數據,有個前提:圖像源良好。

而到實際部署的時候就會發現很多問題,沒人能夠保證圖像源是好的,這就像賣家秀和買家秀的區別。

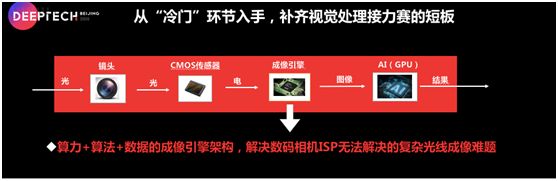

從 AI 視覺產業鏈來看,從前到后包括四個環節:鏡頭、CMOS、成像、圖像識別,前端任一環節出現問題都會影響后端的圖像識別效果。

眼擎科技專注于 AI 視覺成像,解決應用場景的復雜光線導致的成像品質不穩定問題。我們認為以后的 AI 應用中的視覺的成像,應該像我們眼睛一樣,能夠自動適應各種各樣的環境,生成高品質的圖像給到識別環節,幫助AI視覺大規模落地。

根據這段 eyemore 成像引擎實測視頻來看,環境是在隧道里,暗部的成像也很清晰;以及在光學實驗室里面,非常晃眼的大燈直射情況下,eyemore 的成像也非常清楚。

朱繼志解釋稱,暗部環境中的拍攝往往會有很多噪點,而eyemore 成像引擎芯片不僅可以在暗光中清晰成像,而且對于物體的顏色、細節以及層次都能做到高保真地還原。

朱繼志強調,要理解成像行業的現狀和未來,需要先看它的歷史。

視覺成像從膠卷時代開始,到了上世紀八十年代的數碼成像時期,當時的核心技術被日本公司壟斷,他們為數碼成像開發了 ISP 架構,成為行業標準。這一架構在過去的三十多年間沒有發生重大變化,被沿用至今,尤其是在各個領域的攝像頭應用:安防、汽車、手機、機器人等。

而AI 時代的到來對視覺成像提出了新的要求,自動駕駛、機器人等行業要求機器視覺能夠在全天候、各種環境中精準成像。而傳統數碼相機,既使是價格昂貴的專業級相機,其 ISP 架構都不能解決復雜光線下的成像問題,拍照時候也常需要打光。

總結來說,ISP 架構不具備復雜光線下的自適應能力,僅對架構進行優化是無法實現這個效果的。

“我們做了一個全新的成像技術架構,也就是成像引擎。”傳統的芯片的架構是講功能的,CPU 上面有 OS、有 App,這是一個中心化的過程。而眼擎科技打造的全新的 AI 成像引擎架構包括了算力、算法和數據,在優化數十倍算法的前提下,大規模提升算力,在積累豐富數據的基礎上,進行數百種的場景測試與驗證,從而確保成像引擎的暗光能力比人眼高 8 倍,降噪能力比攝像頭高 64 倍,逆光能力比攝像頭高 32 倍。

朱繼志認為,以前整個芯片業是一個中心化的過程,CPU 是中心。現在是 AI 時代,算力可以不一樣、算法可以不一樣、數據還可以不一樣,這是一個去中心化的時代,能夠為整個產業帶來一個百花齊放的局面,AI 驅動著行業革新,要求技術應用為客戶提供更多差異化的產品。

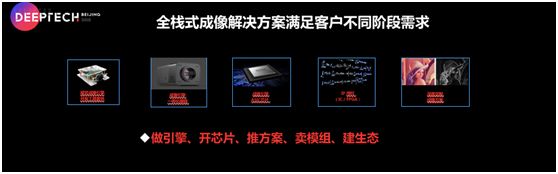

在 AI 芯片領域,眼擎科技的初衷是做 AI 視覺領域的原創高端數字芯片,目標成為成為產業金字塔中的頭部企業。

在朱繼志看來,初創公司往往要先解決銷售和推廣芯片的難題。“我有十年視訊產品開發的經驗,又有著八年的芯片分銷推廣經驗,在近二十年的行業積累中,見過很多芯片創業的失敗案例,很多芯片其實很好,但是因為沒有相應的市場模式,最后都失敗了。”

“我們的商業規劃是一個 3+2+2 的模式,前三年時間我們用來集中做全新的成像引擎架構的技術研發,技術與產品相對成熟后開始從今年走向市場。"眼擎科技現在已經可以提供成熟的成像芯片,今年內將實現芯片量產。同時眼擎科技提供開發工具套件、提供模組、提供IP授權、以及深度的定制和全棧式解決方案。

在接下來的兩年里,眼擎科技主要銷售模組,因為“客戶很多,來自于各個行業,我們希望降低驗證、測試、使用我們芯片的門檻。所以,為了加快速度,我們會以模組的方式進行銷售。”

很多公司宣稱使用英偉達的 GPU,但是,他們當中有能力直接用 GPU 的并不多。實際上英偉達的銷售主要是以板卡或者模組的形式,同時也會針對應用形成各種行業通用的參考設計。而眼擎科技也正是這樣的一套商業邏輯。

眼擎科技未來兩年的目標是通過在自動駕駛的、安防、醫療、3D 掃描、工業檢測等AI視覺技術大規模應用的行業領域里逐步完成 design-in,從而獲取行業里面的高端客戶。

芯片行業新的市場形成時,如果能把高端客戶或者客戶的高端產品design-in 進去,那就可以逐漸完成從技術壁壘到客戶壁壘再到生態壁壘的晉級,從而成為一個行業頭部的芯片公司。

(新媒體責編:shang080503)

聲明:

1、凡本網注明“人民交通雜志”/人民交通網,所有自采新聞(含圖片),如需授權轉載應在授權范圍內使用,并注明來源。

2、部分內容轉自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

3、如因作品內容、版權和其他問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。電話:010-67683008

人民交通24小時值班手機:17801261553 商務合作:010-67683008轉602

Copyright 人民交通雜志 All Rights Reserved 版權所有 復制必究 百度統計 地址:北京市豐臺區南三環東路6號A座四層

增值電信業務經營許可證號:京B2-20201704 本刊法律顧問:北京京師(蘭州)律師事務所 李大偉

京公網安備 11010602130064號 京ICP備18014261號-2 廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第16597號

京公網安備 11010602130064號 京ICP備18014261號-2 廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第16597號